I. PARCE QUE N’AI ESPOIR DE TOURNER ENCORE

Parce que n’ai espoir de tourner encore

Parce que n’ai espoir

Parce que n’ai espoir de tourner

Désirant le talent de celui-ci la vision de celui-là

Je ne tends plus à tendre vers ces choses

(Pourquoi l’aigle vieilli étirerait-il les ailes ?)

Pourquoi regretterais-je

Le pouvoir disparu du règne d’ici-bas ?

Parce que je n’ai espoir de connaître encore

La gloire infirme de l’heure positive

Parce que je ne pense pas

Parce que je savais que je ne saurai point

Le seul véritable pouvoir transitoire

Parce que je ne peux boire

Là où fleurissent les arbres, où coulent les sources, car il n’y a plus rien

Parce que je sais que le temps est toujours le temps

Et le lieu toujours et seulement le lieu

Et que ce qui est ne l’est que pour un temps

Et seulement pour un lieu

Je me réjouis que les choses soient ce qu’elles sont et

Je renonce au visage bienheureux

Et renonce à la voix

Parce que n’ai espoir de tourner encore

Par conséquent je me réjouis, devant me construire de quoi

Me réjouir

Et prie Dieu de prendre pitié de nous

Et prie de pouvoir oublier

Ces questions qu’en moi-même je trop débats

Trop explique

Parce que n’ai espoir de tourner encore

Que ces mots répondent

De ce qui est fait, n’est plus à faire

Que le jugement ne soit pas trop sévère

Parce que ces ailes ne sont plus ailes pour voler

Rien que vanneaux pour éventer

Un air désormais sec et étriqué

Plus sec et plus étriqué que la volonté

Enseigne-nous l’engagement dégagé

Enseigne-nous la patience.

Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort

Priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort.

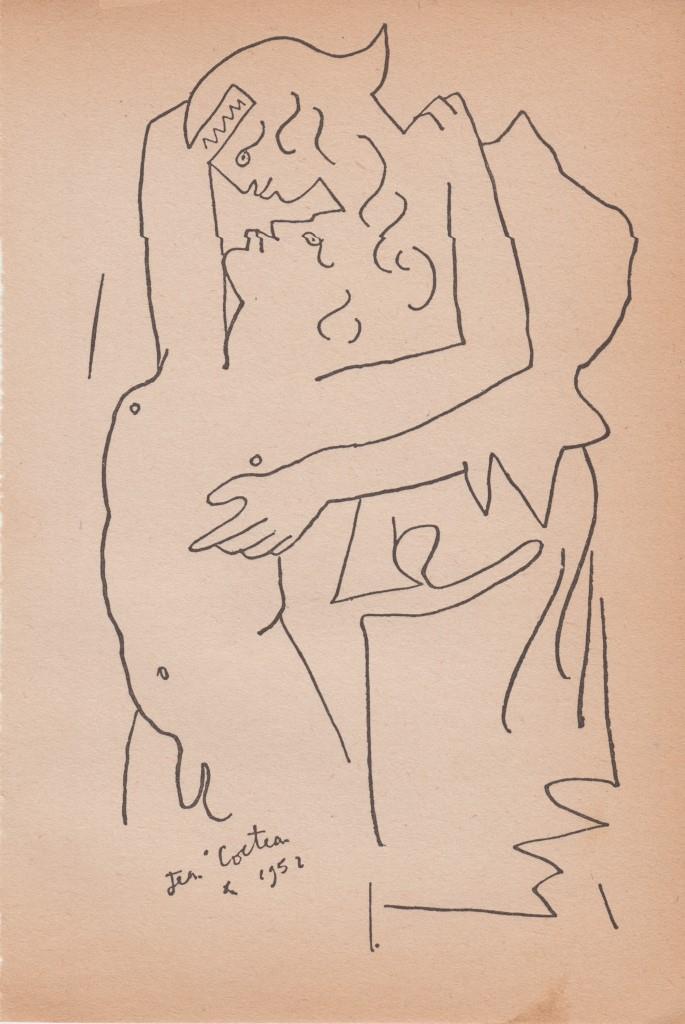

II. DAME, TROIS LÉOPARDS BLANCS ÉTAIENT ASSIS SOUS UN GENÉVRIER

Dame, trois léopards blancs étaient assis sous un genévrier

Dans la fraîcheur du jour, repus

De mes jambes mon cœur mon foie et ce qui était contenu

Dans le creux de mon crâne. Et Dieu dit

Ces os vivront-ils ? faut-il que ces

Os vivent ? Et ce qui était contenu

Dans les os (qui étaient déjà secs) répondit d’une petite voix :

Grâce à la bonté de cette Dame

Et grâce à sa beauté, et parce qu’elle

Honore la Vierge en méditation,

Nous resplendissons. Et moi qui suis ici dispersé

Je voue mes gestes à l’oubli, et mon amour

À la postérité du désert et au fruit de la gourde.

C’est là ce qui reçoit

Mes entrailles l’attache de mes yeux et les portions indigestes

Que rejettent les léopards. La Dame s’est retirée

En robe blanche, en contemplation, en robe blanche.

Que la blancheur des os expient jusqu’à l’oubli.

Il n’y a pas de vie en eux. Comme je suis oublié

Et veux être oublié, de même je veux oublier

Ainsi consacré, concentré dans un but. Et Dieu dit

Prophétise au vent, rien qu’au vent car seul

Le vent écoutera. Et les os chantèrent d’une petite voix

Sous le fardeau de la sauterelle, pour dire

Dame des silences

Calme et désolée

Déchirée et entière

Rose de la mémoire

Rose de l’oubli

Épuisée et généreuse

Soucieuse sereine

La Rose unique

Est désormais le Jardin

Où finissent tous les amours

Se termine le tourment

De l’amour insatisfait

Le tourment plus grand

De l’amour satisfait

Fin de l’infini

Voyage vers nulle fin

Conclusion de tout ce qui ne peut

Se conclure

Parole sans mot et

Mot sans parole

Grâce soit rendue à la Mère

Pour le Jardin

Où finissent tous les amours.

Sous un genévrier les os chantaient, éparpillés et resplendissant

Nous sommes heureux d’être éparpillés, nous ne nous sommes guère entre-aidés,

Sous un arbre dans la fraîcheur du jour, avec la bénédiction du sable,

S’oubliant eux et les autres, unis

Dans le silence du désert. Voici la terre que vous vous

Partagerez. Et ni division ni unité

N’a d’importance. Voici la terre. Nous avons notre héritage.

III. AU PREMIER COUDE DE LA DEUXIÈME VOLÉE

Au premier coude de la deuxième volée

Je me retourne et vois plus bas

La même forme penchée

Dans la vapeur d’un air vicié

Aux prises avec le diable des escaliers dissimulé

Sous le masque fourbe d’espoir et désespoir.

Au second coude de la deuxième volée

Je les ai laissés s’entre-déchirer ;

Il n’y avait plus de visages, l’escalier était obscur,

Humide, plein de trous, comme la bouche radotante d’un vieillard, irréparable,

Ou la gueule d’un requin sur le retour.

Au premier coude de la troisième volée

Il y avait une fenêtre arrondie comme le fruit du figuier

Et par-delà des fleurs d’aubépine et une scène pastorale

Le personnage bien bâti habillé de bleu et de vert

Enchantait le joli mai d’un air de flûte.

Les cheveux au vent sont doux, cheveux bruns que le vent rabat sur la bouche,

Lilas et cheveux au vent ;

Distraction, musique de flûte, pauses et pas du mental sur la troisième volée,

Qui s’efface, s’efface ; force au-delà d’espoir et désespoir

Escaladant la troisième volée.

Seigneur, je ne suis pas digne

Seigneur, je ne suis pas digne

mais dis seulement un mot.

IV. QUI MARCHAIT ENTRE LA VIOLETTE ET LA VIOLETTE

Qui marchait entre la violette et la violette

qui marchait entre

Les rangées diverses de verts variés

S’avançant en blanc et bleu, aux couleurs de Marie,

Parlant de banalités

Dans l’ignorance et la connaissance d’une douleur éternelle

Qui se mouvait parmi les autres qui marchaient,

Qui a ravivé les fontaines et renouvelé les sources

Rafraîchi le rocher desséché et affermi le sable

En bleu pied d’alouette, bleu couleur de Marie,

Sovegna vos

Voici les années qui s’interposent, emportent

Flûtes et violons, ramenant

Celle qui arrive à l’heure entre sommeil et veille, enveloppée

De plis de lumière, habillée de ses plis.

Les années nouvelles s’avancent, ramenant

Dans un nuage de larmes, les années, ramenant

D’un nouveau rythme l’ancien refrain. Rachète

Le temps. Rachète

La vision non déchiffrée dans le rêve plus élevé

Tandis que des licornes endiamantées tirent le corbillard doré.

La sœur silencieuse voilée de blanc et bleu

Entre les ifs, derrière le dieu du jardin,

Dont la flûte est sans voix, pencha la tête et soupira mais ne dit rien

Mais la fontaine jaillit et l’oiseau siffla

Rachète le temps, rachète le rêve

Le signe du mot non ouï, non dit

Jusqu’à ce que le vent secoue de l’if un millier de soupirs

Et après, notre exil

V. SI LE MOT PERDU EST PERDU, SI LE MOT DÉPENSÉ EST DÉPENSÉ

Si le mot perdu est perdu, si le mot dépensé est dépensé

Si le mot non ouï non dit

Est non dit, non ouï ;

Pourtant le mot non dit, le Mot non ouï,

Le Mot sans mot, le Mot au sein

Du monde et pour le monde ;

Et la lumière brillait dans l’obscurité et

Contre le Mot le monde inquiet s’émouvait sans cesse

Autour du centre du Mot silencieux.

Ô mon peuple, que t’ai-je fait.

Où trouver le mot, où le mot

Retentira-t-il ? Pas ici, il n’y a pas assez de silence

Pas sur les mers ni sur les îles, pas

Sur les continents, dans le désert ou les marais,

Pour ceux qui marchent dans l’obscurité

Que ce soit le jour ou la nuit

Ce n’est ni le moment ni le lieu

Pas de lieu de rédemption pour ceux qui se détournent

Pas de moment de réjouissance pour ceux qui marchent dans le bruit et nient la voix

La sœur voilée priera-t-elle pour

Ceux qui marchent dans l’obscurité, qui te choisissent et te combattent,

Ceux qui sont déchirés sur les cornes entre saison et saison, temps et temps, entre

Moment et moment, mot et mot, pouvoir et pouvoir, ceux qui attendent

Dans l’obscurité ? La sœur voilée priera-t-elle

Pour les enfants à la barrière

Qui ne veulent pas s’en aller et ne peuvent prier :

Priez pour ceux qui choisirent et combattirent

Ô mon peuple, que t’ai-je fait.

La sœur voilée entre les ifs frêles

Priera-t-elle pour ceux qui l’ont offensée

Et sont terrifiés et ne peuvent se rendre

Et affirment devant le monde et nient entre les rochers

Dans le dernier désert avant les derniers rochers bleus

Le désert dans le jardin le jardin dans le désert

De sécheresse, recrachant le pépin racorni.

Ô mon peuple.

VI. MÊME SI JE N’AI ESPOIR DE TOURNER ENCORE

Même si je n’ai espoir de tourner encore

Même si je n’ai espoir

Même si je n’ai espoir de tourner

Vacillant entre profit et perte

Dans ce bref transit où les rêves se croisent

La pénombre traversée de rêves entre naissance et mort

(Bénissez-moi mon père) même si je ne souhaite pas souhaiter ces choses

De la fenêtre ouverte sur la côte de granit

Les voiles blanches fuient encore vers le large, vers le large fuyant

Leurs ailes pas brisées

Et le cœur perdu se raidit et se réjouit

Du lilas perdu et des voix perdues de la mer

Et l’esprit défaillant se ravive et se rebelle

Pour les verges d’or et l’odeur perdue de la mer

Se ravive et retrouve

Le cri de la caille les voltes du pluvier

Et l’œil aveugle crée

Les formes vides entre les portes d’ivoire

Et l’odorat retrouve la saveur salée de la terre sablonneuse

C’est le temps de la tension entre mourir et naître

Le lieu de solitude où trois rêves se croisent

Entre les rochers bleus

Mais quand les voix secouées de l’if s’en vont à la dérive

Que l’autre if réponde d’une autre secousse.

Sœur bienheureuse, sainte mère, esprit de la fontaine, esprit du jardin,

Ne nous laisse pas nous abrutir d’illusions

Enseigne-nous l’engagement dégagé

Enseigne-nous la patience

Même parmi ses rochers,

Notre paix dans Sa volonté

Et même parmi ces rochers

Sœur, mère

Et esprit du fleuve, esprit de la mer,

Ne me permets pas d’être séparé

Et laisse mon cri monter vers Toi.