Pourquoi dois-tu faire le bien ?

Pourquoi veux-tu faire pénitence

Et traverser des déserts à genoux ?

Laisse plutôt le doux animal dans ton corps

Aimer ce qu’il aime.

Parle-moi du désespoir, du tien, et je te parlerai du mien,

Pendant que le monde continue de tourner.

Pendant que le soleil et les perles claires de la pluie

Balaient les paysages,

Les prairies, les arbres bien enracinés,

Les montagnes et les rivières.

Pendant que les oies sauvages, dans le ciel ouvert,

S’en retournent encore, comme chaque fois.

Qui que tu sois et quelle que soit ta solitude,

Le monde s’offre à ton imagination,

Il t’appelle du cri des oies sauvages, âpre et attirant.

Sans cesse, il te répète que ta place

Est là, dans la grande famille des choses qui sont.

Wild Geese

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting –

over and over announcing your place

in the family of things.

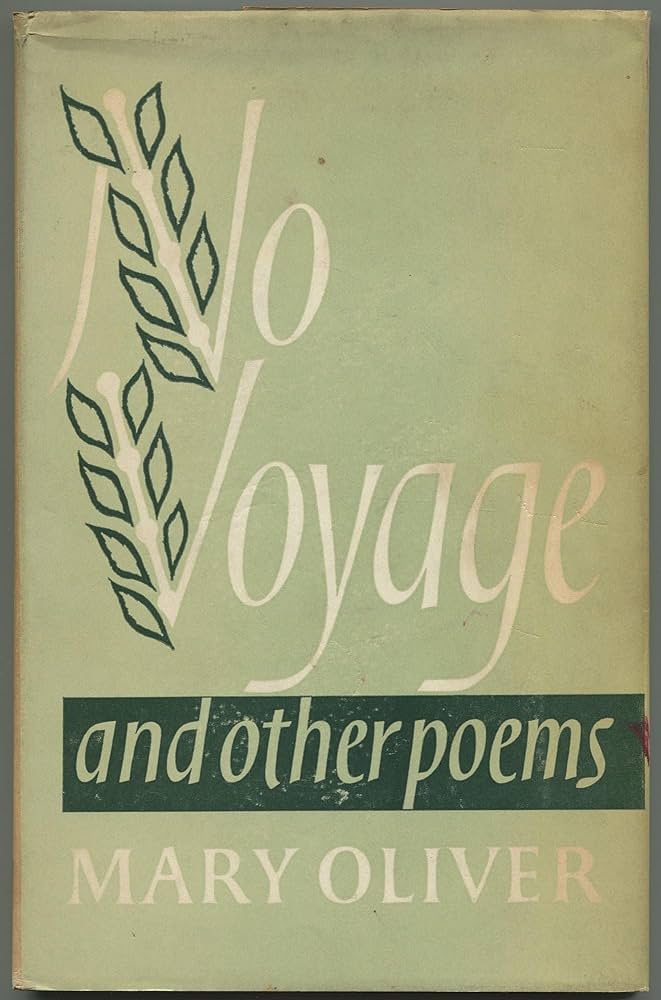

Paru dans…

Dream Work (1986)

Afficher le recueil dans la poetica…

Une Ourse dans le jardin (2023)

Infos qualité…

Statut : validé | mode d’édition : traduction, édition et iconographie | source : Dream Work (1986) | traducteur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © Bruno Liljefors (1860–1939)

Lire et dire plus en Walllonie-Bruxelles…

- PURNELLE, Gérald (né en 1961) : "les évidences sont les poids morts…" (1998)

- VANRIET, Marie-Jo (née en 1983) : "Quand on n’aime pas les chansons d’amour…" (2020)

- NOUGÉ, Paul (1895–1967) : "Ne vous lamentez plus…" (1925)

- GRIMALDI, Laura (née en 1958) : "Nudité" (2023)

- THONART, Patrick (né en 1961) : "L’Ours titube dans la Forêt…" (2014)

- THIRY, Marcel (1897–1977) : "Les wagons de troisième" (1968)

- PIROTTE, Jean-Claude (1939–2014) : "Je ne parlerai qu'à voix basse" (2004)

- FRANÇOIS, Rose-Marie (née en 1939) : "Sur le passage de Leiah" (1997)

- THONART, Patrick (né en 1961) : "Un jour le monde s'est apaisé" (2025)

- MELAGE (05) : "La cloche du beffroi" (1930)